Методика безмедикаментозного лечения

ВРАЧ-НЕВРОПАТОЛОГ ПАРХОМЕНКО АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Бронхиальная астма

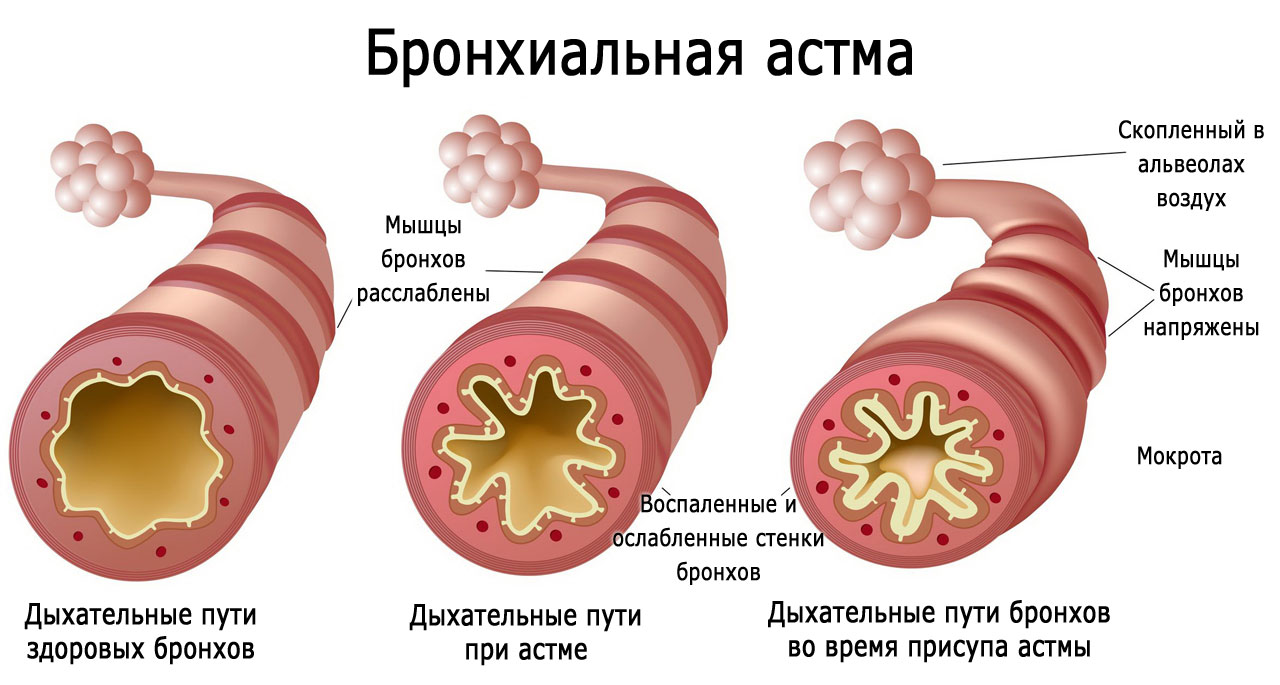

Бронхиальная астма – это наследственное, передающееся преимущественно по рецессивному типу заболевание, характеризующееся рецидивирующей, преимущественно генерализованной обструкцией дыхательных путей обусловленной спазмом мышц, отеком слизистой оболочки, выделением в просвет бронхов густого вязкого секрета за счет гиперфункции гипертрофированных и увеличенных в количестве слизистых желез.

Подтверждающим фактором наследственного распространения заболевания является общеизвестный факт того, что в 50% случаев заболевания у близких родственников больного к 65 годам тоже развивается бронхиальная астма. При наличии заболевания, у обоих родителей, в 75% случаев бронхиальная астма развивается также у детей. Развитие заболевания в поколениях происходит в результате передачи информации генетически.

С гена, как с матрицы, закодированная информация о заболевании, в строго определенный промежуток времени жизни человека, начинает считываться. Считанная информация с участка гена о заболевании начинает замещать, существовавший до этого физиологический безусловный рефлекс на вновь сформированный патологический доминирующий безусловный рефлекс в кольцевой цепи памяти мозгового центра памяти.

Происходит постепенное замещение в кольцевой цепи памяти существовавшего ранее физиологического безусловного рефлекса на вновь сформированный патологический доминирующий безусловный рефлекс. Это приводит к постепенному изменению информации в мозговом центре памяти и замещение ее новой, несущей информацию о развитии заболевания. С мозгового центра памяти измененная информация поступает в периферический центр автоматизма, где начинает переформировывать существовавший до возникновения заболевания физиологический безусловный рефлекс на патологический доминирующий безусловный рефлекс. Разное процентное преобладание патологического доминирующего безусловного рефлекса над физиологическим безусловным рефлексом приводит к разной степени выраженности разбалансирования взаимодействия симпатической и парасимпатической нервной системы. Измененная уравновешенность симпатической и парасимпатической нервной системы постепенно приводит к изменению физиологической регуляции легочной ткани, а также несколько угнетает выработку кортикостероидных гормонов надпочечникам.

Это постепенно, в зависимости от тяжести болезни, вызывает в последующем обструкцию дыхательных путей за счет спазма мышц, и приводит к изменению трофики слизистой бронхов с постепенной гиперфункцией и гипертрофией слизистых желез. Нарушение уравновешенности симпатической и парасимпатической нервной системы приводит к высвобождению из тучных клеток биологически активных веществ (кинины, гистамин, серотонин, простагландины и др.), повышению уровня простагландинов, а иногда и ацетилхолина. Большинство из этих высвободившихся веществ обладает выраженной бронхоспастической активностью по отношению к легочным тканям. Помимо этого, некоторые из них (брадикинин) обусловливают развитие очагов воспаления слизистой легочной ткани. В результате возникает спазм бронхов и бронхиол, гиперергическое воспаление слизистой с повышенной эксудацией и отеком, гиперсекреция слизистых желез, гипертензия малого круга кровообращения.

При патологическом исследовании почти всегда обнаруживают признаки эмфиземы легкого, обтурацию бронхов слизистыми или слизисто-гнойными пробками, тотальный бронхоспазм.

При микроскопическом исследовании находят увеличение числа бокаловидных клеток, замещение ими клеток реснитчатого эпителия, увеличение количества слизистых желез, слущивание эпителия, утолщение базальной мембраны, значительное количество эозинофилов в стенках бронхов, слизи и слизистых пробок. Морфологическое исследование сосудов малого круга кровообращения выявляет перестройку архитектоники сосудистой системы – обеднение капиллярной сети, образование обширной сети анастомозов, функционально активных шунтов, гипертрофию мышечного слоя.

Клиническая картина. Основными клиническими симптомами приступа удушья возникающего при развитии бронхиальной астмы является экспираторная отдышка на фоне резкого ограничения подвижности грудной клетки (низкое стояние диафрагмы), свистящее дыхание, рассеянные сухие и жужжащие хрипы, постоянно меняющие свою интенсивность и локализацию, иногда (при наличии очагов воспаления) появляются влажные мелкопузырчатые хрипы. Больной всегда принимает вынужденное положение тела: сидит опираясь руками о край стола, значительно нагнувшись вперед. Кожные покровы бледные, вспомогательные мышцы туловища напряжены, отмечается тахикардия, глухость сердечных тонов, границы сердечной тупости не определяются из-за эмфиземы. Приступ удушья заканчивается отхождением значительного количества вязкой слизисто-гнойной мокроты. Если приступ удушья затягивается, то отмечается выраженное депрессивное состояние больного, бледность кожных покровов сменяется теплым цианозом кожных покровов лица и конечностей. Вследствие значительного повышения давления в системе малого круга кровообращения, правому желудочку сердца приходится преодолевать значительное сопротивление на фоне недостаточного снабжения тканей кислородом, что может привести к возникновению ангинозных болей в области сердца, обусловленных не инфарктом миокарда, а глубокой тканевой гипоксией. В начале развития заболевания приступы удушья редкие и не сильно выраженные, что порой затрудняет диагностику этого заболевания. Длительность протекания болезни определяет переход функциональных нарушений в органические.

Если при первых приступах удушья нарушение бронхиальной проходимости является в основном следствием спазма бронхов, то по прошествии ряда лет развития заболевания в стенке бронхов происходят выраженные структурные изменения приводящие к появлению хронического гипертрофического или атрофического эндобронхита. На значительном протяжении бронхиального дерева слущивается эпителиальный покров, наступает метаплазия реснитчатого эпителия, гипертрофия, а затем и атрофия слизистых желез. Параллельно происходит за счет постоянного периодически повторяемого растяжения легочной ткани формируется обтурационная эмфизема с присущими ей уменьшением респираторной поверхности и ригидностью легочной ткани. Стенки сосудов, испытывая повышенное давление, гипертрофируются за счет мышечных слоев, открываются «аварийные» и формируются новые анастомозы между сосудами малого и большого круга кровообращения (шунты), по которым кровь, минуя альвеолярные капилляры, т. е. не насыщаясь кислородом, примешивается в кровь большого круга кровообращения, усугубляет гипоксемию. Следует учитывать, что течение заболевания у лиц старше 45 лет происходит на фоне естественных инволютивных процессов организма, при которых увеличивается число функциональных ателектазов, уменьшается мощность выдоха, происходит замедление кровотока с развитием циркулярной гипоксемии в системе легочного бассейна кровоснабжения. Вследствие этого развитие астмы в старших возрастных группах происходит тяжелее по клиническому течению и прогностически малоблагоприятно. Во время выраженного приступа удушья могут отмечаться переломы тех ребер, к которым прикрепляются передняя лестничная и наружная косая мышцы. Их противоположное действие во время кашля может обусловить перелом ребра. Возможно образование спонтанного пневмоторакса, интерстициальной или медиастинальной эмфиземы.

Последняя в редких случаях сочетается с подкожной эмфиземой. Достаточно серьезным осложнением бронхиальной астмы является возникновение острой эмфиземы легкого, а также образование большой эмфизематозной кисты (буллы). Чаще всего развитие острой эмфиземы легкого связано с потерей эластических свойств легочной ткани у больных среднего и пожилого возраста, длительное время леченных стероидными препаратами и антибиотиками. Из других осложнений следует указать на функциональные бронхоэктазии, сегментарные, реже долевые ателектазы, пневмонии, тромбозы. При исследовании периферической крови на высоте приступа удушья часто выявляются: эозинофилия и базофилия. Анализ мочи может выявить умеренную гематурию и альбуминурию, являющиеся следствием повышенного давления в системе почечного кровообращения, обусловленного гипоксией.

Синдром развернутого легочного сердца сопровождается повышенной экскрецией ионов К. Выраженность дыхательной недостаточности обусловливает сдвиги в сторону респираторного алкалоза или смешанного ацидоза. Нарастание ацидоза снижает активность адреналина и усиливает активность ацетилхолина, при этом отмечается повышение порога возбудимости адренергических структур. Таким образом, гипоксия и ацидоз усиливают бронхоспазм. Рентгенологическое исследование чаще всего обнаруживает повышенную прозрачность легочных полей, обеднение периферической сосудистой сети, расширение корней легкого за счет центральных ветвей легочной артерии.

В зависимости от тяжести приступа рентгенологическая симптоматика легочной гипертонии и легочного сердца может быть и более выраженной: отмечают выбухание легочной артерии, сглаженность сердечной талии, «капельное сердце». Бронхоскопическое исследование обнаруживает преимущественно эндобронхит различной степени выраженности с небольшим или выраженным количеством слизисто-гнойных пробок, обтурирующих просвет бронхов. При исследовании функции внешнего дыхания у больного на высоте приступа удушья регистрируется снижение жизненной емкости легкого, значительно увеличиваются остаточный объем и функциональная остаточная емкость. Ухудшается процесс смешиваемости газов. Отмечают неэффективную гипервентиляцию при легких и средних степенях приступов удушья и гиповентиляцию – при тяжелых. Главнейшей особенностью является выраженные нарушения бронхиальной проходимости. При этом преимущественно нарушается мощность выдоха. Потребление кислорода резко повышено, однако использование его затруднено – показатель коэффициента использования кислорода значительно снижен, что отражает нарушение соотношения вентиляции и кровотока. Формируется гипоксемия, усугубляющаяся примесью венозной крови, протекающей не только по шунтам, но по значительному альвеолярному пространству, не принимающему участия в газообмене (ателектаз альвеол). Длительное течение приступа удушья может перейти в качественно новое состояние организма, обозначаемое как астматический статус.

Первая стадия характеризуется несоответствием шумов, выслушиваемых на расстоянии (их много, и они интенсивны) и при локальной аускультации (рассеянные сухие хрипы в небольшом количестве на фоне ослабленного дыхания). При аускультации сердца отмечаются акцент и расщепление 2-го тона над легочной артерией, наблюдается тахикардия и наклонность к гипертензии. Обращают на себя внимание бледный цианоз, признаки физической астении с эмоциональной неустойчивостью, напряженностью, нарастанием чувства тревоги. Вторая стадия отражает нарастание глубокой степени дыхательной недостаточности, обусловленной тотальной обструкцией бронхов. Отмечается частое поверхностное дыхание и едва уловимые экскурсии грудной клетки. Вследствие нарастающего образование слизистых пробок, закупоривающих просвет бронхиол и бронхов, отмечается снижение звучности и количества сухих хрипов вплоть до их полного исчезновения и формирование «синдрома немого легкого». Развиваются декомпенсированный дыхательный ацидоз и гиперкапния.

Астматический статус. Появление астматического статуса является доказательством изменения клинического течения бронхиальной астмы в сторону ее большей злокачественности. Признаками, отличающими его от тяжелого приступа удушья, являются ярко очерченная резистентность к симпатомиметикам и бронхолитикам, возможность быстрого развития тотальной легочной обструкции, острого легочного сердца, гипоксемической комы. В клиническом течении астматического статуса выделяют три стадии.

Формирование гипоксемической комы знаменует третью стадию астматического статуса. Клинически отмечают выраженный диффузный цианоз, быструю или медленную потерю сознания с угасанием всех рефлексов, синдром немого легкого, звучные тоны сердца, частый и малый пульс, гипотонию, коллапс, переходящий в паралич дыхательного центра.

Клиническая картина межприступного периода. Больные бронхиальной астмой в межприступный период отмечают кашель, одышку при физической нагрузке, боли в области сердца гипоксического генеза. При физикальном исследовании легких определяются тимпанит, на фоне ослабленного дыхания, выслушиваются единичные сухие хрипы, лучше выявляющиеся при форсированном дыхании. Могут отмечаться: увеличение перкуторных размеров печени (за счет застойных явлений), глухость сердечных тонов, смещение границ сердечной тупости вправо, тахикардия, лабильность артериального давления. Исследования функции внешнего дыхания выявляют ту или иную степень дыхательной недостаточности по обструктивному типу у больных без сопутствующих и осложняющих легочных заболеваний или по смешанному типу у больных с сопутствующими пневмосклеротическими изменениями.

Принцип излечивания бронхиальной астмы включает в себя следующие моменты: первое – это прекращение высвобождения тучными клетками биологически активных веществ (гистамина, серотонина, брадикинина, простагландинов) и восстановление функции надпочечников, второе – это восстановление в кольцевой рефлекторной дуге периферического центра автоматизма и мозговом центре памяти существовавшего до возникновения заболевания физиологического безусловного рефлекса, что приводит к уравновешиванию симпатической и парасимпатической нервной системы.

Уравновешенная симпатическая и парасимпатическая нервная система восстанавливает трофику слизистого и мышечного слоев бронхов и бронхиол а также функцию надпочечников. Все это автоматически приводит к прекращению заболевания. Процесс излечивания заболевания не включает в себя процесс восстановления уже имеющихся изменений в пораженных легких, на момент начала возникновения заболевания, возникших в результате длительности и активности существующей болезни. Практика излечивания этого заболевания показывает, что лучшему излечиванию подлежат больные которые раньше обратились за соответствующей помощью и в их легких еще не успели произойти вторичные изменения легочной ткани, а также еще не появились вторичные изменения малого круга кровообращения.

Легче поддаются процессу лечения больные, которые еще не стали принимать кортикостероидные медикаментозные препараты, что дает возможность более быстрой и постепенной отмене противовоспалительной терапии применявшейся ранее, и она не успевает ускорить возникновение вторичных изменений паренхимы легких. Постепенная отмена гормональной противовоспалительной терапии в начальном этапе проводимого лечения несколько ухудшает состояние больного за счет не восполненного количества кортикостероидных гормонов – это приводит к небольшому увеличению отдышки, частота и тяжесть приступов бронхиальной астмы несколько возрастает. Но этого не следует бояться, так как в процессе лечения происходит периодическое ухудшение и улучшение состояния больных, благодаря которым происходит постепенное улучшение их клинического состояния, что в дальнейшем приводит к выздоровлению. При этом в пораженных легких то увеличивается, то уменьшается активность воспалительного процесса по синусоиде с постепенным его прекращением.

Важным признаком правильно проводимого лечебного процесса является постепенное уменьшение отдышки, урежение частоты приступов удушья, изменение качества приступов удушья в сторону их более легкого протекания. Все воспалительные изменения в области пораженных легких, через ремитирующий тип течения выздоровительного процесса, постепенно проходят. Имеющиеся вторичные изменения паренхимы легочной ткани в виде эмфиземы, а также имеющиеся нарушения кровообращение в легочной ткани возникшие за счет образовавшихся шунтов и анастомозов снижающих газообмен в легочных сосудах малого круга кровообращения обратному восстановлению они не подлежат. Процесс излечивания заболевания требует в среднем около шести, восьми месяцев непрерывного ежедневного лечения. Больной должен верить и слушать только врача проводящего лечение и активно ему помогать, и содействовать в излечении заболевания.

Практика отдаленных последствий после проводимого лечения показывает, что больные излечившиеся от бронхиальной астмы и в течении уже восьми лет не имеют проблем с излеченным заболеванием, кроме восстановления вторичных изменений в легочной ткани вызванных длительным течением заболевания. Практика излечивания больных принимающих кортикостероидную терапию показывает, что отмена кортикостероидных препаратов полностью не всегда представляется возможной, из-за возникшей зависимости к ним при длительном и постоянном их применении.

Другими словами минимальную поддерживающую дозу принимаемых кортикостероидных препаратов иногда необходимо оставить, так как выработка их организмом больного человека в полном объеме бывает невозможна. Длительный и постоянный прием кортикостероидных препаратов в больших дозах приводит к стойкому угнетению функции надпочечников. Процесс полной отмены кортикостероидных препаратов происходит индивидуально, постепенно и медленно, и как правило не до конца.